香,還在

2012-10-15

1,288

《靜靜的頓河》一書裡,

蘇聯小說家蕭洛霍夫(Sholokhov)描寫了頓河河水的氣味。

那草原的青草、乾草、腐草的氣味,

馬匹的汗味,還有哥薩克男人和女人們身上的氣味。

他在小說裡說:「頓河的氣味,哥薩克草原的氣味!」

那氣味,是他魂牽夢縈的故鄉氣味。

那麼,一個人的世界裡,

是不是有著那樣難忘的氣味,

隨著歲月、陪伴著記憶,

而且,無論走道何處,香,還在。

迴流的鮭魚在經過海的流浪之後,

仍然孜孜矻矻的溯回故鄉,

牠們憑什麼記憶呢?

研究顯示那鮭魚的味覺已高度進化到記得淡水家鄉的味道,

並根據星光指引,找出回淡水河域的方向。

蘇俄邊界烏蘇里江的大馬哈魚憑著母河的氣味,

游回尋找的水域。

我們呢?

我們憑什麼記憶?

《感官之旅》的作者黛安‧艾克曼說:

「氣味就像威力強大的地雷般,

隱藏在歲月和經驗之下,

在我們的記憶中安靜地爆炸。」

味道,送我們越過數千里,

穿過所有往日時光,

喚起所有的回憶。

我曾說:

「人的記憶,

有很多向量。

用肉體記憶一個人,

是水波上的泡沫,

逐流而去,短而易逝。

用味道記憶一個人,

是季節的的殤,

秋來時,特別冷冽。

用文字記憶一個人,

是永遠醒不來的夢,

午夜夢迴時,

明白什麼叫做深刻。」

文字,鐫刻甚深,

因為它不是言語,

不是隨口說說。

而身為文字的耕耘者,

嗅覺記憶與文字記憶都很深刻。

作家的創作,

其實也是一個憑藉著對故鄉氣味的回憶,

尋找故鄉的過程。

但是,文字書寫是療傷的過程。

靜夜對影,所幸文字的世界讓我濡濡思慮著自我。

甫出爐的諾貝爾文學獎得主莫言曾說:

「我喜歡閱讀那些有氣味的小說。

我認為有氣味的小說是好的小說。

有自己獨特氣味的小說是最好的小說。

能讓自己的書充滿氣味的作家是好的作家,

能讓自己的書充滿獨特氣味的作家是最好的作家。」

像繞口令一樣的,他迷戀氣味在文字間的力道。

我並未如此把氣味與文字的價值相連,

但是對於氣味,我一向是敏感的。

記得那一年去法國普羅旺斯的阿爾,

那個充滿梵谷記憶的小鎮,

在八月的時候,滿城都是薰衣草的氣味,

清晨,陣陣飄香的薰衣草,

把我從夢中喚醒,

夜裡,又送我進入一個華麗印象派的夢裡。

阿爾的夜晚,在廣場上滿佈閒坐的人,

薄溽而酣然的咖啡座,飄送著拉丁風的弦樂與歌聲,

卡布其諾的香味,

混著略微退場的薰衣草香,

形成一個個催眠的夜晚,

我時常在廣場坐著、聽著、望著,

一直到人漸稀、夜漸頹,

然後,踩著羅馬圓形劇場的廢墟古道

歪歪斜斜,又高高低低的石版路回到旅店。

那些日子,現在回想起來,

都像睡眠那樣安穩,

那也是我人生中難得閒散的休止符,

而那樣閒散的節拍裡,

永遠有一個氣味相伴,

那是薰衣草的記憶,

而且印象圖版中,

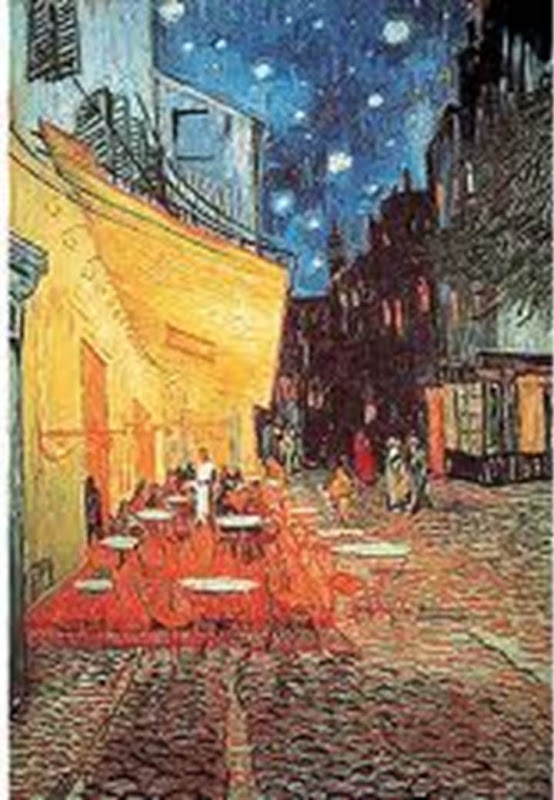

永遠有那一幅我最愛的「星空下的咖啡座」。

有天,一位魯魯人送了我一把檀香,

她把那把香粉放到我的手上時,

我有點受寵若驚。

那香味的記憶是因一次洽公搭了她的便車,

車上應該是殘留了薰過的檀香,

對於味道記憶敏感的我,

覺得那種氣味,

應該是在京都的西本願寺對街的香店聞過,

去京都時,跑了兩趟找到這家店,

如饕餮飲品般吸納那個氣味,

方才發現,並非如此,

原來氣味的提煉,

每個人都有自己的看家本領與私藏。

回台灣後,聽我提起,

她慷慨遞送了我一把,

粉末明黃微棕的色澤裡,

飄散著一股很耐聞的氣味,

好像是灌入血液裡的藥引,

似童年時,媽媽親自調裡的湯,

為我傷弱的身軀,換一點點氣力,

我很喜歡那個味道,

每當靜夜寫作,

檀香與安哲羅普洛斯的希臘草原、卡拉揚的五號交響樂,

形成了曼妙而相知的組合。

用味道記憶一個人,

是季節的的殤,

秋來時,特別冷冽。

秋來了,殤,總得面對。

但是,眼前掬握的香,仍在,

讓我在裊裊中祝禱無怨無礙的夢。

蘇聯小說家蕭洛霍夫(Sholokhov)描寫了頓河河水的氣味。

那草原的青草、乾草、腐草的氣味,

馬匹的汗味,還有哥薩克男人和女人們身上的氣味。

他在小說裡說:「頓河的氣味,哥薩克草原的氣味!」

那氣味,是他魂牽夢縈的故鄉氣味。

那麼,一個人的世界裡,

是不是有著那樣難忘的氣味,

隨著歲月、陪伴著記憶,

而且,無論走道何處,香,還在。

迴流的鮭魚在經過海的流浪之後,

仍然孜孜矻矻的溯回故鄉,

牠們憑什麼記憶呢?

研究顯示那鮭魚的味覺已高度進化到記得淡水家鄉的味道,

並根據星光指引,找出回淡水河域的方向。

蘇俄邊界烏蘇里江的大馬哈魚憑著母河的氣味,

游回尋找的水域。

我們呢?

我們憑什麼記憶?

《感官之旅》的作者黛安‧艾克曼說:

「氣味就像威力強大的地雷般,

隱藏在歲月和經驗之下,

在我們的記憶中安靜地爆炸。」

味道,送我們越過數千里,

穿過所有往日時光,

喚起所有的回憶。

我曾說:

「人的記憶,

有很多向量。

用肉體記憶一個人,

是水波上的泡沫,

逐流而去,短而易逝。

用味道記憶一個人,

是季節的的殤,

秋來時,特別冷冽。

用文字記憶一個人,

是永遠醒不來的夢,

午夜夢迴時,

明白什麼叫做深刻。」

文字,鐫刻甚深,

因為它不是言語,

不是隨口說說。

而身為文字的耕耘者,

嗅覺記憶與文字記憶都很深刻。

作家的創作,

其實也是一個憑藉著對故鄉氣味的回憶,

尋找故鄉的過程。

但是,文字書寫是療傷的過程。

靜夜對影,所幸文字的世界讓我濡濡思慮著自我。

甫出爐的諾貝爾文學獎得主莫言曾說:

「我喜歡閱讀那些有氣味的小說。

我認為有氣味的小說是好的小說。

有自己獨特氣味的小說是最好的小說。

能讓自己的書充滿氣味的作家是好的作家,

能讓自己的書充滿獨特氣味的作家是最好的作家。」

像繞口令一樣的,他迷戀氣味在文字間的力道。

我並未如此把氣味與文字的價值相連,

但是對於氣味,我一向是敏感的。

記得那一年去法國普羅旺斯的阿爾,

那個充滿梵谷記憶的小鎮,

在八月的時候,滿城都是薰衣草的氣味,

清晨,陣陣飄香的薰衣草,

把我從夢中喚醒,

夜裡,又送我進入一個華麗印象派的夢裡。

阿爾的夜晚,在廣場上滿佈閒坐的人,

薄溽而酣然的咖啡座,飄送著拉丁風的弦樂與歌聲,

卡布其諾的香味,

混著略微退場的薰衣草香,

形成一個個催眠的夜晚,

我時常在廣場坐著、聽著、望著,

一直到人漸稀、夜漸頹,

然後,踩著羅馬圓形劇場的廢墟古道

歪歪斜斜,又高高低低的石版路回到旅店。

那些日子,現在回想起來,

都像睡眠那樣安穩,

那也是我人生中難得閒散的休止符,

而那樣閒散的節拍裡,

永遠有一個氣味相伴,

那是薰衣草的記憶,

而且印象圖版中,

永遠有那一幅我最愛的「星空下的咖啡座」。

有天,一位魯魯人送了我一把檀香,

她把那把香粉放到我的手上時,

我有點受寵若驚。

那香味的記憶是因一次洽公搭了她的便車,

車上應該是殘留了薰過的檀香,

對於味道記憶敏感的我,

覺得那種氣味,

應該是在京都的西本願寺對街的香店聞過,

去京都時,跑了兩趟找到這家店,

如饕餮飲品般吸納那個氣味,

方才發現,並非如此,

原來氣味的提煉,

每個人都有自己的看家本領與私藏。

回台灣後,聽我提起,

她慷慨遞送了我一把,

粉末明黃微棕的色澤裡,

飄散著一股很耐聞的氣味,

好像是灌入血液裡的藥引,

似童年時,媽媽親自調裡的湯,

為我傷弱的身軀,換一點點氣力,

我很喜歡那個味道,

每當靜夜寫作,

檀香與安哲羅普洛斯的希臘草原、卡拉揚的五號交響樂,

形成了曼妙而相知的組合。

用味道記憶一個人,

是季節的的殤,

秋來時,特別冷冽。

秋來了,殤,總得面對。

但是,眼前掬握的香,仍在,

讓我在裊裊中祝禱無怨無礙的夢。

- 分類

- 南方書寫 - 生活印象